亀屋清永の歴史

京菓子のルーツ

京菓子の歴史は、そのまま日本の菓子の歴史でもあります。菓子は、その文字が語るように、そもそもは木の実や草の実でした。ちなみに、わが国の菓祖神は、第11代垂仁天皇に仕えた田道間守(たじまもり)と伝えられています。病気の天皇のため、不老不死の霊薬として常世の国(中国の南部からインド)から非時香菓(ときじくのかくのこのみ)を9年の歳月を要して持ち帰ったという伝説が残っています。

その後、奈良時代には仏教の伝来とともに、米や麦、大豆当の穀物を材料にした唐の菓子「唐果物(からくだもの)」が、遣唐使によって伝えられました。亀屋清永の代表的銘菓「清浄歓喜団」もそのひとつです。そして、これが京菓子のルーツでもあります。

団子や餅を塩味で整え、油で揚げた唐菓子は、神仏へのお供え物として、あるいは貴族たちの饗宴に食された、極めて儀式性の高い菓子です。現在も、神社や寺院の神饌(しんせん)や供饌(きょうせん)として、その面影をとどめています。

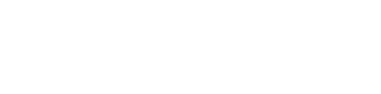

御菓子を納めている寺社仏閣の表札

御菓子を納めている寺社仏閣の表札

寺社仏閣専用の干菓子木型

寺社仏閣専用の干菓子木型

江戸時代に花開いた京菓子

奈良時代にはまた、砂糖も伝来しました。唐招提寺を建立した唐の鑑真が、薬として石密(砂糖の開祖だといわれる)を天皇に献上したのが始まりと言われています。この頃、砂糖を口にできるのは、貴族や将軍など、高貴な人々だけでした。

菓子が甘くなっていくのは、16世紀中頃にポルトガル、イスパニアの宣教師が伝えたボーロやコンペイト、カステイラ、アルヘイ糖等の南蛮菓子が登場してからです。この頃から、菓子は砂糖を材料として、次第にその味が甘く変わっていきました。安土桃山時代には、千利休により茶の湯が盛んになり、菓子の発展に大きな影響を及ぼしました。そして、町人文化が興隆を極める江戸時代に、菓子は時代の豊かさを象徴するように飛躍的な発展を遂げ、「京菓子」の名もこの頃に生まれました。

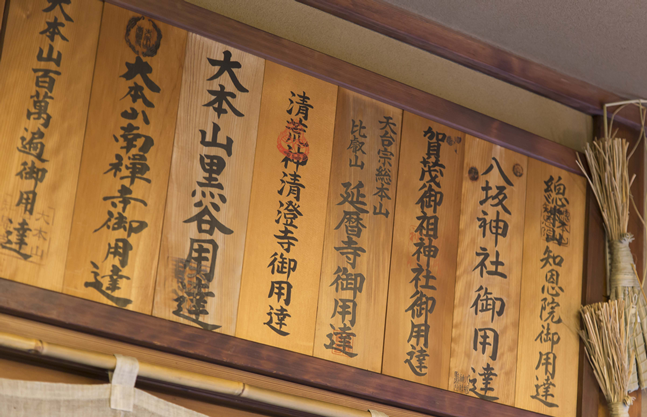

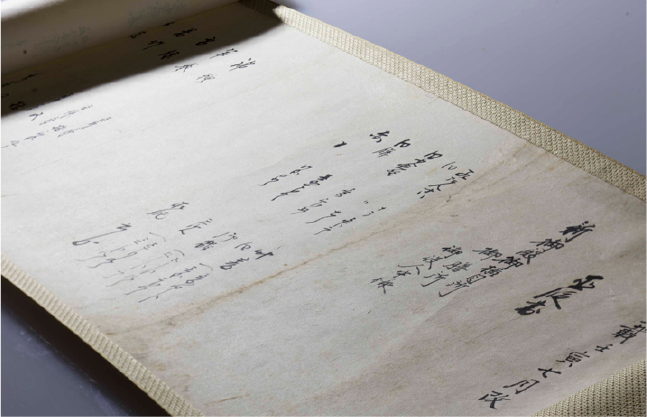

貞享2年(1685年)に刊行された古書「京羽二重(きょうはぶたえ)」。当時の京都の名所ガイドブックだった

貞享2年(1685年)に刊行された古書「京羽二重(きょうはぶたえ)」。当時の京都の名所ガイドブックだった

「京羽二重」には、京都のさまざまな業種のお店の屋号が書かれており、菓子所として「亀屋清永」の名が筆頭に記載されている

「京羽二重」には、京都のさまざまな業種のお店の屋号が書かれており、菓子所として「亀屋清永」の名が筆頭に記載されている

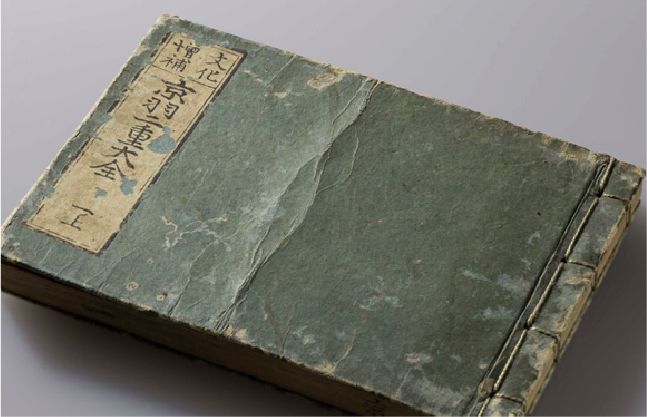

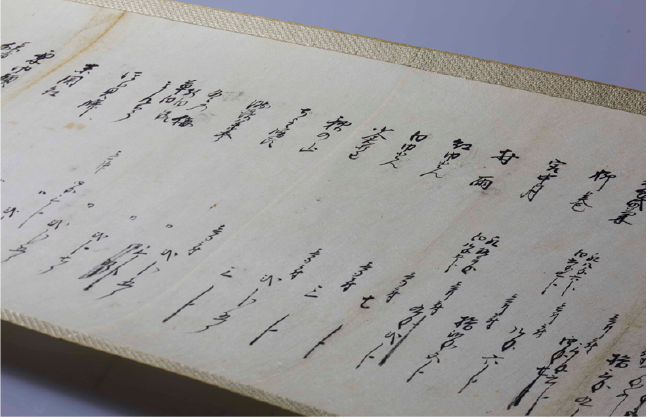

天保13年(1842年)、京都御所に提出した菓子のメニュー表「御所巻物」。当時「京御菓子司」として亀屋清永が御所に納めていた菓子の名前と価格がずらりと並んでいる

天保13年(1842年)、京都御所に提出した菓子のメニュー表「御所巻物」。当時「京御菓子司」として亀屋清永が御所に納めていた菓子の名前と価格がずらりと並んでいる

禁裏御用達の「京御菓子司」に

亀屋清永の創業は、元和3年(1617年)と伝えられ、寺町三条北入に住居し、当時の屋号は「亀屋冶兵衛」でしたが、のちに「亀屋清永」に改称しました。

江戸幕府は安政4年(1857年)、有職故実(昔の朝廷や武家の法令、行事、習慣などを研究する学問)にのっとり、和歌や俳諧などに取材してつくる京菓子を守るため、上菓子司を248軒に制限し、また、「禁裏御用達」の上菓子司をわずか28軒のみに許しました。これによって、菓子の本場は京都であるとの聞こえが高まりました。

なお、その28軒は「京御菓子司」と呼ばれ、亀屋清永もその一軒でした。

禁裏御所御膳所をはじめ、諸藩諸侯、寺社仏閣に出入りを差許された亀屋清永は、その後、代々の努力功績により「和泉大掾」の称号を賜りましたが、明治維新の変革に伴い「和泉大掾」を廃し、もともとの「亀屋清永」に改称しました。以降も「京御菓子司」の誇りと伝統を継承し、京菓子の発展に努力を重ねて今日に至っております。

菓子を入れて京都御所や寺社などに運ぶ容納具「行器(ほかい)」。側面には亀の文様が、漆と金粉・銀粉・薄貝を使った絵模様で装飾されている

菓子を入れて京都御所や寺社などに運ぶ容納具「行器(ほかい)」。側面には亀の文様が、漆と金粉・銀粉・薄貝を使った絵模様で装飾されている

用途も年代も不明だが、菓子の運搬や贈呈に使われたと思われる被せ蓋の漆塗りの箱。見事な亀の紋が描かれている

用途も年代も不明だが、菓子の運搬や贈呈に使われたと思われる被せ蓋の漆塗りの箱。見事な亀の紋が描かれている